Dans ses écrits sur le cinéma, le philosophe Jacques Rancière explique que la « fable cinématographique » représente entre autres « un appareil idéologique produisant des images qui circulent dans la société et où celle-ci reconnaît le présent de ses types, le passé de sa légende ou les futurs qu’elle s’imagine ». Sans entrer dans un débat sur les distinctions esthétiques et artistiques entre télévision et cinéma, disons qu’une série télévisée implique un même appareil idéologique.

En regardant Les pays d’en haut sous cet angle, force est d’admettre que les types de notre présent sont faibles, la légende de notre passé, triste, et l’imagination de notre futur, inexistante.

Ancrée dans un passé fantasmé, la série s’inscrit davantage dans l’imaginaire étatsunien que québécois en peignant la dépravation et la violence supposées de nos ancêtres. La fiction peut – et doit – avoir recours à l’imagination, mais elle doit malgré tout être fidèle à l’idée d’une époque, sans quoi elle devient… de la science-fiction.

L’histoire est utilisée comme toile de fond plutôt que comme élément narratif et réflexif. Il manque ainsi à la série une composante essentielle à toute fiction à caractère historique : le jeu du miroir. Si l’œuvre de Marguerite Yourcenar, par exemple, est si grande, c’est que, par l’entremise de l’empereur Hadrien (Mémoires d’Hadrien) ou le médecin humaniste Zénon Ligre (L’œuvre au noir), nous assistons à la fois à la reconstruction d’une partie de la réalité historique et à un discours sur le présent. Hadrien et Ligre en disent beaucoup sur notre rapport actuel au pouvoir et à la liberté.

Ce miroir est l’essence de l’expérience que doit nous faire vivre une œuvre. Or, que nous apprend la série sur le Québec d’aujourd’hui? Quel problème actuel expose-t-elle ? Elle nous laisse malheureusement du mauvais côté de la glace.

Que certains trouvent distrayante la nouvelle mouture ne change rien sur le fond: le divertissement est chose légitime, mais ne peut prétendre à la postérité s’il ne parle pas de la qualité de son temps, ce que faisait la série originale Les belles histoires des pays d’en haut.

C’est peut-être là que la série nous dit quelque chose sur le présent, bien malgré elle. Nous sommes toujours attachés à une vision clichée du passé québécois : la vie idyllique d’une petite société paysanne querelleuse mais harmonieuse, le politicien hautain, le bûcheron valeureux mais alcoolique, et l’indien indomptable, à cheval sur la sauvagerie et la civilisation.

Et pourquoi faut-il toujours que nos ancêtres soient caricaturaux? Pourquoi les colons de la série sont-ils à peu près tous de sérieux demeurés? Il y a une noblesse du paysan et du bûcheron que l’on ne montre jamais et qui peut pourtant en dire long sur la condition humaine, comme en témoignent les films de Raymond Depardon sur la France paysanne ou de Pierre Perrault sur l’Abitibi.

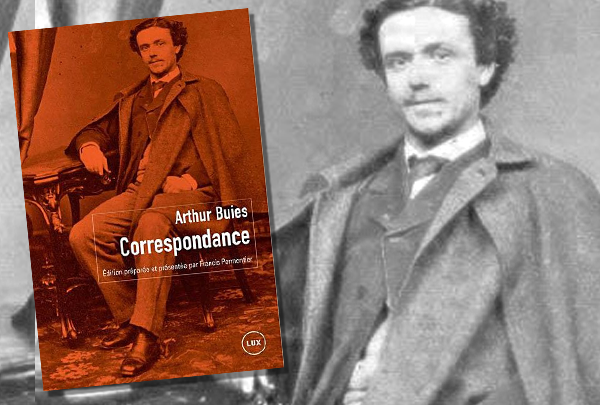

Plutôt que de ressasser ces vieilles rengaines, les réalisateurs et scénaristes avaient pourtant un beau personnage entre les mains en Arthur Buies, journaliste-écrivain représenté comme l’intellectuel « pelleteux de nuages » qui plaît tant aux Québécois. Il y a quelque chose de révélateur sur nous-mêmes dans le fait que la série reconduise tel quel le cliché de Claude-Henri Grignon.

Une lecture attentive de la réédition de sa Correspondance aurait pu faire réfléchir les scénaristes à l’attachement à la beauté du paysage chez celui qui a passé une partie de sa vie à cartographier physiquement et mentalement le Québec. Cette beauté, jamais nous ne la voyons dans cette série. Un regard sur l’œuvre de Bernard Émond – qui filme notre territoire de façon majestueuse – aurait pu leur rappeler la richesse poétique de cette étendue pratiquement sauvage à l’époque de Buies. Le paysage n’est pas qu’un décor.

La série aurait aussi pu être un bon prétexte pour réfléchir au retour actuel du conservatisme au Québec. À l’époque de Buies, l’Église se mêle de politique et étouffe l’épanouissement des Canadiens français. On aurait pu y voir le journaliste fustigeant la foi de surface de ses compatriotes, qui ont, la plupart du temps, vécu la religion contraignante du curé sans la grandeur de la foi. L’anticlérical Buies est pourtant croyant et sa correspondance en fait abondamment mention à compter de 1889. Une mise en perspective de cette réalité à une époque d’interrogation sur la laïcité serait la bienvenue.

Ce que Buies n’admet pas, c’est le régime de peur des messeigneurs et leur prétention à se mêler d’autre chose que de la foi : « Ils ne veulent rien, non seulement de ce qui peut leur être hostile, mais même de ce qui est tout simplement indépendant d’eux. Mais nous les avons dans le cul ; et je t’assure que nous allons te les mener ». Il y a malgré tout le curé Labelle qui reconnaît en lui un allié pour une cause nationale noble, le développement du Nord : « Les hommes de grands talents sont si rares qu’il faut bien être miséricordieux sur les peccadilles », lui explique le curé en faisant allusion à son alcoolisme et à son tempérament.

C’est que Buies est un libéral, un rouge radical progressiste – non pas un libéral apatride et corrompu d’aujourd’hui – qui ridiculise la majorité des lettrés de l’époque qui se sont liés, dit-il, en « société d’admiration mutuelle ». Pas étonnant qu’il se fasse constamment accuser de tout et de rien et doive répliquer dans les journaux.

Buies se révèle d’ailleurs un « très mauvais ami », pour citer Falardeau. Il demande sans cesse de l’argent, des livres ou une chambre à ses amis, qu’il ne se gêne pas pour critiquer en se montrant intransigeant, entier, exigeant. Voilà qui détonne avec les personnages mièvres qui nous sont servis.

La série aurait aussi pu traiter de la peur du délit d’opinion qui rend complice, en notre ère d’autocensure et de déni de liberté d’expression. Plusieurs s’effraient lorsque Buies écrit contre le clergé dans son journal et s’en désabonnent. Pourquoi agissent-ils ainsi, demande Buies? « Ils ne pourraient le dire eux-mêmes, et cependant vous entendrez ces mêmes hommes déblatérer à cœur de jour contre le régime actuel ». Comment ne pas voir aujourd’hui des relents de cette inconséquence qui consiste à fustiger à la fois celui qui est à la source du problème et celui qui cherche des solutions, se complaisant ainsi dans « l’extrême centre » ?

Buies se désole souvent de ses concitoyens, qu’il qualifie de moutons, et souligne déjà l’inintérêt que les Québécois portent envers eux-mêmes, croyant que tout est mieux ailleurs. Il s’en prend à la petite politique, « qui a tellement rapetissé tous les esprits qu’aucun essor intellectuel, qu’aucune manifestation de la pensée ou de l’art qui a une origine franco-canadienne, ne court la moindre chance de trouver écho dans une masse sourde et ignorante, contrainte de livrer tous les jours le terrible ‘’struggle for life’’ et qui a bien plus besoin de bûcherons et de charpentiers que d’écrivains ».

Il ne faut cependant pas se décourager, insiste Buies : « Mais comme ce peuple a d’étonnantes ressources vitales, qu’il a une souplesse, une endurance, une capacité de reproduction merveilleuses, il résistera à toutes les influences pernicieuses et finira par conquérir ses destinées, quoiqu’il ne s’en doute pas aujourd’hui et qu’il s’y achemine par la seule force d’impulsion qui l’a fait passer, depuis l’arrivée sur la terre d’Amérique, à travers tous les obstacles qui s’y opposaient ».

Il est difficile aujourd’hui d’avoir l’optimisme de Buies, mais il n’en ferait pas moins un beau personnage pour autant. Il semble malheureusement que nous en soyons encore à ressasser une énième fois ces vieilles histoires des Pays d’en haut. Vivement une série sur Buies, dans toute sa complexité et sa pertinence pour notre époque, pour que nous puissions au moins avoir des futurs à imaginer.

Arthur Buies, Correspondance, Édition préparée, présentée et annotée par Francis Parmentier, Montréal, Lux, 2017, 400 p.

Du même auteur

| 2018/11/02 | La revue est disparue mais le parti pris demeure |

| 2018/09/28 | Pauline Julien: l'insoumission et la liberté en héritage |

| 2018/09/14 | De quels classiques parlons-nous? |

| 2018/06/20 | Reconnaître notre identité dominée pour favoriser l’échange avec l’Autre |

| 2018/05/25 | Négocier sa dépendance |

Pages

Dans la même catégorie

| 2022/11/09 | Richard Séguin, resté debout |

| 2022/11/09 | Chloé nous étonne – comme elle l’a toujours fait |

| 2022/11/04 | Raconter ton nom liberté |

| 2022/10/26 | Le Césaire des Québécois |

| 2022/10/21 | Dans un autre monde, un bon patron |