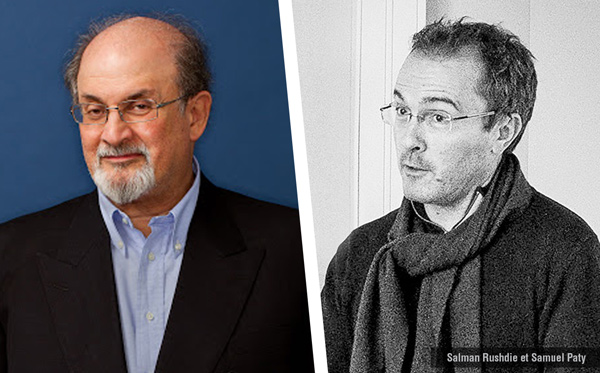

Cet article est paru dans l’édition datée du 29 octobre du journal Le Monde.

Un homme seul, accusé de blasphème, confronté à une calomnie qui paraît d’abord anodine, voire grotesque, mais dont la circulation est orchestrée avec tant de puissance qu’elle dépasse bientôt les limites nationales, jusqu’à livrer cet homme sans défense à des tueurs sans frontières : ce scénario, qui s’est refermé sur l’existence de Samuel Paty, n’a rien d’exceptionnel, comme l’ont laissé entendre des commentaires énoncés à chaud. Ce n’est pas l’histoire d’un « incident » local qui aurait dégénéré en « tragédie » française à la suite d’un engrenage « monstrueux ».

En réalité, il décrit le déroulé quasi invariable des campagnes djihadistes, le énième épisode d’une offensive à laquelle on ne comprend rien si on ne raisonne pas comme ceux qui la mènent, c’est-à-dire à l’échelle internationale. Pour le vérifier, il faut revenir sur quelques moments emblématiques, dont les détails ont été refoulés de notre mémoire collective. Se souvenir suffit.

Scène originelle

La scène originelle pourrait se situer au sous-sol d’un commissariat londonien, en 1990, à la veille de Noël. Ce jour-là, l’écrivain Salman Rushdie comparaît devant un drôle de tribunal. Face à lui, plusieurs notables musulmans qui prétendent intervenir auprès du régime iranien pour faire lever la fatwa le condamnant à mort. Invité à signer une déclaration « apaisante » dans laquelle il s’excuserait d’avoir offensé les musulmans en publiant son roman, l’auteur des Versets sataniques fait amende honorable. Comment expliquer ce geste de reddition, après lequel Rushdie ira vomir sa honte aux toilettes ? Par le profond isolement d’un homme qui se débattait seul, depuis longtemps déjà, au milieu d’un guêpier planétaire.

Au moment où Rushdie s’humilie dans ce commissariat de Londres, en effet, cela fait près de deux ans que l’ayatollah Khomeyni a mis sa tête à prix. Au Moyen-Orient, des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans des émeutes soigneusement organisées. Des foules immenses ont appelé à abattre « Satan Rushdie », auteur d’un livre qu’aucun manifestant n’a eu entre les mains, mais autour duquel prolifèrent mille rumeurs plus extravagantes les unes que les autres (son auteur serait un pervers sexuel, un suppôt des Américains, un agent du Mossad…). Ce roman, que l’écrivain lui-même considère comme un récit imaginaire « plein d’admiration pour le prophète de l’islam », a fait l’objet d’autodafés jusqu’au cœur de Londres.

A cette époque, son traducteur japonais n’a pas encore été assassiné, ni son éditeur norvégien blessé par balles, mais Rushdie a déjà peur. Tandis que des tabloïds protestent contre sa protection policière (elle coûterait trop cher au contribuable), plusieurs de ses amis de gauche l’accablent. Lui qui est né en Inde, et qui s’est engagé pour la défense des migrants, se trouve soudain accusé de racisme. Lui qui est profondément ancré dans la tradition musulmane, se voit traité d’« islamophobe » par des intellectuels qui lui reprochent d’insulter les « déshérités ». Ces esprits progressistes ne savent sans doute pas qu’en Iran le régime des mollahs a écrasé les marxistes, les syndicalistes, les féministes…

Tout comme ils semblent ignorer que, de Bombay à Téhéran en passant par Riyad, la campagne qui vise Rushdie est organisée par des Etats puissants et de riches institutions religieuses. En Grande-Bretagne même, cette campagne est relayée par l’un de ces prédicateurs brouillons que l’on peine à prendre au sérieux jusqu’au jour où ils font couler le sang. Parmi eux, un certain Kalim Siddiqui. Cet homme à la barbe grise et aux lunettes demi-lunes, qui dirige un obscur « Institut musulman », organise à Londres des rassemblements publics où il fait voter l’exécution de l’écrivain (à main levée). Interviewé à la télévision, le prédicateur a confié : « Nous répliquons toujours, et parfois nous répliquons les premiers. »

C’était résumer une stratégie pleine d’avenir. Depuis l’assaut contre Rushdie, elle a été reproduite à maintes reprises. Ainsi, à l’origine de la « crise des caricatures », on trouve encore un homme seul. Encore un militant de gauche, accusé de blasphème et de racisme. Depuis l’adolescence, Kare Bluitgen, c’est son nom, se revendique même de l’extrême gauche anticolonialiste (sur ses murs trône un portrait de lui en Che Guevara). Au début des années 2000, cependant, ce militant danois a constaté l’influence des intégristes musulmans sur son quartier de Copenhague. Auteur de livres pour la jeunesse, il s’est donc mis en tête de publier une vie de Mahomet destinée aux enfants, afin de favoriser le dialogue interculturel.

Telle est l’initiative, a priori anecdotique, qui devait embraser une partie de la planète. C’est parce qu’aucun dessinateur n’a osé illustrer son livre que Bluitgen finit par en parler à un journaliste du Jyllands-Posten, le quotidien danois qui publiera les fameuses caricatures, le 30 septembre 2005. Cette fois encore, l’incendie qui s’est ensuivi a été minutieusement alimenté. Dans son livre intitulé Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins (Les Prairies ordinaires, 2007), l’anthropologue Jeanne Favret-Saada souligne le rôle crucial joué par quelques imams implantés au Danemark.

Lors d’une tournée au Moyen-Orient, ils vont agiter le spectre d’un Danemark qui mènerait une « guerre » sans merci aux musulmans. Intervenant à la télévision, et rencontrant de nombreuses personnalités en Turquie, en Egypte, au Liban, en Syrie, au Soudan ou au Qatar, ils exhibent les dessins parus dans le Jyllands-Posten… non sans avoir pris soin d’y ajouter trois caricatures qui n’ont pourtant été publiées par aucun journal, mais dont la virulence toute particulière est propre à jeter de l’huile sur le feu.

Comme lors de l’affaire Rushdie, on assiste alors à une vague d’émeutes « spontanées ». En Inde, un ministre musulman offre son poids en or à celui qui exécutera l’un des dessinateurs. Au Pakistan, un groupuscule met à prix la tête des dessinateurs à plus d’un million de dollars (plus une voiture). Le Danemark voit ses produits boycottés, ses drapeaux brûlés, ses ambassades attaquées, ses journalistes menacés de mort…

On le sait, c’est par solidarité avec ces derniers que Charlie Hebdo va publier à son tour les dessins incriminés. Or, pour le journal satirique, ce sera également le début d’une marginalisation qui devait déboucher sur le bain de sang du 7 janvier 2015. Ce jour-là, quand les frères Kouachi ont pénétré dans les locaux de Charlie pour y « venger le prophète Mahomet », les femmes et les hommes qu’ils ont exécutés formaient une rédaction vulnérable, qui avait connu un long processus de déclassement.

Dès 2011, un incendie criminel avait ravagé le journal, sans que cela suscite une quelconque réprobation : « Nous nous sommes retrouvés par une matinée froide et grise devant ce qu’il en restait, l’eau des pompiers ayant achevé de détruire ce que le feu avait entrepris, écrit Philippe Lançon, rescapé du 7 janvier, dans Le Lambeau (Gallimard, 2018). Les archives étaient transformées en pâte noire. Certains pleuraient. Nous étions accablés par une violence que nous ne comprenions pas tout à fait et que la société, dans son ensemble, si l’on excepte l’extrême droite pour des raisons et avec des objectifs qui ne pouvaient pas être les nôtres, refusait de constater ».

Front planétaire

Si les soutiens se firent rares, les attaques l’étaient beaucoup moins. Au même moment, une tribune publiée par différentes figures de la gauche radicale et « postcoloniale » s’indignait qu’un tel incendie puisse indigner. La sociologue Christine Delphy, la journaliste Rokhaya Diallo ou encore la porte-parole du Parti des indigènes de la République, Houria Bouteldja, y affirmaient « qu’il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur les journalistes de Charlie Hebdo, que les dégâts matériels seront pris en charge par leur assurance, que le buzz médiatique et l’islamophobie ambiante assureront certainement à l’hebdomadaire, au moins ponctuellement, des ventes décuplées, comme cela s’était produit à l’occasion de la première “affaire des caricatures” – bref : que ce fameux cocktail Molotov risque plutôt de relancer pour un tour un hebdomadaire qui, ces derniers mois, s’enlisait en silence dans la mévente et les difficultés financières ». Peu après l’incendie des locaux de Charlie par le « fameux cocktail Molotov » qui suscitait l’ironie goguenarde des signataires, on apprit que le site du journal avait été piraté par un hackeur turc. Quatre ans plus tard, l’équipe du journal satirique mourait sous les balles de deux kalachnikovs maniées par des djihadistes.

Les signataires de cette tribune incarnaient quelque chose de très profond, qui allait bien au-delà d’eux. Pour la plupart, ils se réclamaient d’une vision « internationaliste » de la politique. Mais, en l’espèce, ils envisageaient les choses d’un point de vue étroitement franco-centré. Dans leur esprit, les mots-clés demeuraient banlieues, discriminations, racisme, police… Pas un instant ils n’entrevoyaient que ce qui se jouait maintenant autour de Charlie, c’était un front planétaire dont les termes décisifs étaient fixés loin de Paris : Occident, mécréants, califat, djihad…

Les ayatollahs iraniens qui ont condamné Rushdie à mort, en 1989, avaient tout autre chose en tête que la lutte antiraciste en Grande-Bretagne. Les prédicateurs égyptiens ou qataris qui ont lancé l’assaut contre le Jyllands Posten, en 2005, se moquaient bien du sort des immigrés au Danemark. Les « émirs » qui ont donné l’ordre d’assassiner Charlie Hebdo, en 2015, s’intéressaient assez peu aux inégalités dans les banlieues françaises. Et les djihadistes qui viennent de provoquer la décapitation de Samuel Paty ne semblent guère concernés par les violences policières. Quelle que soit leur origine sociale ou culturelle, tous se réclament d’une même religion et d’un même combat, qui ne connaissent pas les frontières. C’est leur force, leur vocation. « La fonction du djihad est d’abattre les barrières qui empêchent cette religion de se répandre sur toute la surface de la terre », avait précisé Abdallah Azzam, l’une des grandes figures tutélaires du djihadisme, diplômé de la prestigieuse université Al-Azhar, au Caire.

Depuis, cet appel s’est répandu, et les soldats lui ayant fait allégeance s’en prennent à des sociétés occidentales qui n’y comprennent pas grand-chose. Malgré la répétition inexorable du même mécanisme, elles se révèlent incapables de raisonner à la même échelle que ceux qui les attaquent. Qu’ils répandent le sang à Paris, à Londres ou à Molenbeek, ces soldats de Dieu font les mêmes gestes et récitent les mêmes versets qu’à Alep ou à Nairobi. Mais, en Europe, cette offensive planétaire est rabattue sur tel ou tel problème national : si nous sommes attaqués, c’est qu’il doit y avoir un problème avec notre tradition laïque, s’inquiètent les Français ; si nous sommes visés, remettons en question notre société « multiculturaliste », avancent les Britanniques ; si nous attirons une telle hostilité, changeons notre « modèle d’intégration », s’alarment les Belges.

D’où la répétition inexorable du scénario qui a broyé Samuel Paty, scénario qui fait des djihadistes les maîtres du récit, et d’abord de la calomnie meurtrière. Pour faire face, on devrait faire davantage confiance à des virtuoses de la fiction. A commencer par Salman Rushdie, qui sait de quoi il parle. En 2012, il affirmait au Monde, à propos de la longue litanie des accusations de « blasphème » et des crimes qui les ont accompagnées : « Tout cela fait partie de la même histoire, du même récit fondamental. Mais, en 1989, il était trop tôt pour comprendre de quoi il s’agissait. Personne n’a vu la fatwa [iranienne] comme le début d’un conflit plus large, on y percevait une anomalie farfelue. C’est comme dans Les Oiseaux, d’Hitchcock. Il y a d’abord un oiseau qui apparaît, et vous vous dites : “C’est juste un oiseau !”. C’est seulement plus tard, quand le ciel est rempli d’oiseaux furieux, que vous pensez : “Ah, oui, cet oiseau annonçait quelque chose, il n’était que le premier…” ».